|

<<安い湖塩の作り替え>>

|

|

1:材料について

今回使った市販の塩です。湖塩と書いてあるのですが、成分や産地などの詳しいことは判りません。

昨年購入しました。いくらかは使いましたが、苦みが結構強く、個人的な好みの部分ではしっくり来ないこともあってしばらくそのままになっていました。

|

|

2:最初のトライ

何年か前のことですが、NHKテレビでおいしい塩についてやっていて、その中で「一般の塩を煮詰めて結晶を大きくすると甘みが出てくる。」と言っていたことを思い出し、試してみました。

浄水器を通した水道水に、この塩を入れて一度溶かします。その後、薪ストーブで煮だし、元の塩に戻しました。

終わってから味見してみたのですが、全く変わらない味でした。結晶を大きくすると言う観点から言えば、煮出しの火力が少し強すぎたのかも知れません。 |

|

|

|

3:再度トライ

気になる苦み成分を取り除けないかと、再度挑戦しました。

袋に残っていた、約700gの塩を前回のように浄水器を通した水道水に溶かしました。水の量は約8リットルです。溶けきらないで沈殿している部分もなく、きれいに溶けました。

|

|

4:煮だしを始めます

始めはやや強くても大丈夫なので、どんどん温度を上げます。蒸気が上がり始めてきました。 |

|

5:続・火にかけて、煮ます

1時間を超えた頃(火力にもよりますが)、塩の結晶がハッキリしてきました。

水分がすっかりなくなるまでは煮出しませんので、この辺から慎重に様子を見ながら強くなりすぎないように、火加減を調整します。

火を止める頃合いが近づきました。 |

|

6:煮だし終了

始めの塩水の量から約6分の1ぐらいで火を止めま

した。もともと海水と違って濃い状態から始めていますので、これぐらいで止めておくことにします。

まだ結晶化していない塩分もあるので、そのまま冷めるのを待ちます。 |

|

7:取り上げ

充分に冷めたところで、ザルなどにコーヒー用のペーパーフィルターを開いて敷き詰めます。固まった塩の結晶をお玉などで採り上げて、そのまま水分が抜けるのを待ちます。

このまま数時間おきました。始めに出てきた水分は非常に塩辛くまさしく塩水です。何度か下の水を取り除いていたら、徐々に塩辛さだけでなく、苦みも感じるようになってきました。 |

|

8:乾燥

ペーパーフィルター

は目が細かいのでしょうか、なかなかすっきりと水分が抜けきれないので、この後は強制的に乾燥することにしました。

今回は、ヘアドライヤーの温風で乾燥します。

※あまり強い風は禁物です。乾燥し始めると塩が周辺に飛び散ります。 |

|

|

|

9:乾燥終了

乾燥が終了しました。この塩本来の性質のようで、さらさらにはなりませんでした。かなり時間をかけて挑戦したのですが、しっとり感は残りました。

含まれている成分による物と思われます。 |

|

10:できあがりと比較

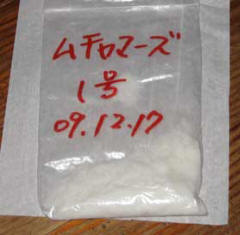

写真の左側が、以前に作り替えに挑戦した「ムチャマーズ1号」です。右側が今回の「ややウマし1号」です。

途中から気になっていたのですが、色の違いが出ました。 |

|

これは途中で煮出すのを止めたからなのかどうかは判りませんが、最後に残っていた水分に色

が付いていたようには見えませんでした。

岩塩の「汚れが落ちた?」などと言うことは無いと思いますが…。 |

|

<最後に>

海水に含まれる塩分を煮出して作る塩と、湖塩や岩塩ではそもそも形成され方が違うわけでしょうから、同じような味になるとはならないでしょう。

もちろん、成分も違ってくるわけですね。

子供たちが、「実験してみよう」 「何か確かめてみよう」というようなきっかけにでもなれば、それもうれしいことです。

それぞれの特長を生かして使い分けるのが、料理の味を楽しむことにつながるでしょうし、おもしろさかも知れません。 |